Storici, affascinanti, ricchi di dati: sono gli osservatori di alta quota delle Alpi, custodi di un autentico patrimonio di conoscenza. In questo report un focus sulla temperatura

Introduzione

Sulle Alpi, il clima sta cambiando più velocemente che in altre aree del pianeta. In relazione a questi rapidi cambiamenti, l’arco alpino è considerato uno dei principali “hot-spot” climatici della terra, al pari di altre aree geografiche come il bacino del Mediterraneo e le regioni artiche. La conoscenza di come stia cambiando il clima in alta montagna diventa quindi di fondamentale importanza al fine di stimare i futuri scenari evolutivi e di adottare le più corrette azioni di mitigazione e di adattamento.

Molti sono gli studi che sono stati fatti sull’argomento e molte le pubblicazioni prodotte. Da una recente indagine bibliografica sembra però mancare un contributo in italiano che analizzi in un unico scritto le temperature registrate dai più importanti osservatori meteorologici di alta quota presenti sulle Alpi (Figura 1). In relazione a quanto riscontrato, si è quindi pensato di produrre questo report che, come i precedenti, non ha la pretesa di essere esaustivo ma può costituire un utile documento di supporto per lo svolgimento di indagini più dettagliate e più ambiziose per diverse finalità. In questo articolo una sintesi del report, la cui versione completa è scaricabile gratuitamente al link presente a fondo pagina.

Gli osservatori di alta quota nelle Alpi

Grazie alla lungimiranza e al coraggio di alcuni scienziati, alpinisti e politici, attivi a cavallo tra la seconda metà del 1800 e la prima metà del 1900, sono nati sull’arco alpino alcuni importanti osservatori di alta quota, con finalità astronomiche e meteorologiche, che hanno iniziato a raccogliere dati in condizioni operative estreme, con strumenti manuali e a registrarli più volte al giorno su grossi registri cartacei.

L’attività di raccolta dati agli osservatori meteorologici è proseguita, in alcuni casi ininterrottamente ed in altri casi con brevi o lunghe interruzioni, utilizzando strumenti meteorologici sempre più moderni, arrivando sino ai giorni nostri ed alle attuali stazioni meteorologiche automatiche.

Le lunghe serie di osservazioni effettuate e i dati acquisiti da questi osservatori costituiscono un vero e proprio patrimonio storico-scientifico che, alla luce degli attuali cambiamenti climatici, riveste ancor più importanza e merita di essere divulgato in diverse forme. Gli osservatori meteorologici di alta quota presenti sulle Alpi non sono molti e in questo report si trattano i seguenti: Capanna Margherita (4554 m s.l.m.), Jungfraujoch (3582 m), Plateau Rosà (3488), Piz Corvatsch (3297 m), Gornergrat (3131 m), Sonnblick (3106 m), Zugspitze (2962 m), le cui posizioni geografiche sono riportate in Figura 2 e nella mappa alla pagina “Report climatici: introduzione“.

Temperature medie, minime, massime, estreme

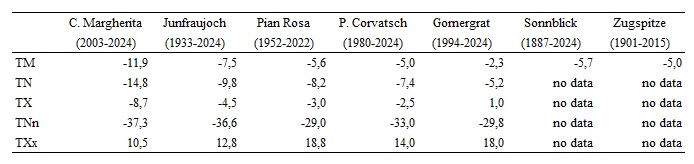

Di questi sette osservatori meteorologici (di seguito stazioni) si sono acquisite le serie disponibili di dati giornalieri, mensili ed annuali di: temperatura media dell’aria (TM); Temperatura media dell’aria omogeneizzata (TMhom); temperatura minima dell’aria (TN); temperatura massima dell’aria (TX). Dalle serie mensili degli stessi parametri si sono successivamente ricavate le serie stagionali. Mediante le serie giornaliere di TN e TX sono state calcolate le rispettive serie degli estremi termici mensili (TNn e TXx).

Nella tabella sottostante è riportata una sintesi dei risultati. Sotto il nome di ogni stazione, è riportato il periodo di osservazione in anni ed i valori annuali di ogni parametro (°C),”no data” indica assenza di dati. Le valutazioni su questi confronti devono considerare la differenza dei periodi di osservazione presente tra le stazioni.

Da questa tabella emerge chiaramente come Capanna Margherita sia la stazione più fredda di tutte quelle considerate, questo perché localizzata ad una quota nettamente più elevata rispetto alle altre sei stazioni. Inoltre, si segnala come la stazione del Gornergrat presenti i valori più elevati di TM, TN e TX di tutte e sette le stazioni considerate, nonostante questa stazione non sia quella situata alla quota più bassa: si ritiene che tale valore sia dovuto al fatto che la serie di dati del Gornergrat è recente e breve (31 anni), mentre le serie delle due stazioni localizzate a quote inferiori, sono molto più lunghe (Sonnblich, 138 anni e Zugspitze, 115 anni) e quindi il valore medio risultante non è solamente determinato dall’andamento sul recente periodo, cioè in cui è maggiormente evidente l’effetto del riscaldamento globale, ma è un valore mediato su un periodo temporale molto più lungo, di oltre cento anni, dove prevale nettamente una relativa stazionarietà climatica ante-1980 (vedere Figura 3).

Tendenze della temperatura

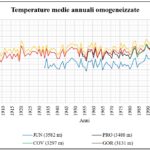

L’analisi sulla ricerca delle tendenze climatiche è stata effettuata utilizzando le temperature medie annuali omogeneizzate, i cui andamenti temporali sono riportati in Figura 3. In questa figura è evidente la differente lunghezza delle serie di dati disponibili, così come un generale aumento dei valori a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, preceduto da una generale stabilità climatica presente dall’inizio delle osservazioni. Netta è anche la differenza delle temperature annuali tra la serie di Capanna Margherita e le restanti sei, dovuta alla significativa differenza di quota.

L’analisi è stata effettuata utilizzando le serie delle temperature medie annuali omogeneizzate, considerando quattro diversi periodi temporali:

- Il periodo climatologico normale (CLINO) 1931-1960;

- Il periodo climatologico normale 1961-1990;

- Il periodo climatologico normale 1991-2020;

- Il periodo 1995-2024, corrispondente al trentennio più recente.

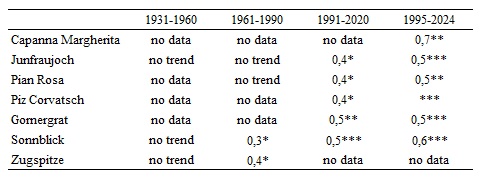

Nella tabella sottostante sono riportate le tendenze della temperatura media annuale omogeneizzata (°C/10 anni) per quattro diversi periodi temporali. I valori con asterisco indicano una tendenza statisticamente significativa con: * rischio di errore del 5% (α = 0,05); ** rischio di errore del 1% (α = 0,01); *** rischio di errore dello 0,1% (α = 0,001), “no data” indica assenza di dati, “no trend” indica assenza di una tendenza statisticamente significativa.

Questa tabella è forse la più interessante di quelle presenti nel report completo perché ci restituisce un quadro aggiornato sull’evoluzione delle temperature medie negli ambienti di alta quota alpini, riferito a periodi temporali standard lunghi trent’anni, a cui tutti i climatologi fanno riferimento. In questa tabella emerge come durante il CLINO 1931-1960 non vi siano tendenze significative verso una variazione positiva o negativa delle temperature. Per questo CLINO però, si dispone solamente di dati relativi a tre stazioni su sette in totale. Per il CLINO 1961-1990 le stazioni con dati sono quattro e, per due di queste, si osservano tendenze ad un aumento della temperatura. Il netto aumento delle temperature avviene durante il CLINO 1991-2020 quando, per tutte le cinque stazioni di cui si dispongono dati, si registrano tendenze positive statisticamente significative. I dati del più recente trentennio confermano questa tendenza e, per questo ultimo periodo, aumenta anche il livello di significatività.

Questa tabella è forse la più interessante di quelle presenti nel report completo perché ci restituisce un quadro aggiornato sull’evoluzione delle temperature medie negli ambienti di alta quota alpini, riferito a periodi temporali standard lunghi trent’anni, a cui tutti i climatologi fanno riferimento. In questa tabella emerge come durante il CLINO 1931-1960 non vi siano tendenze significative verso una variazione positiva o negativa delle temperature. Per questo CLINO però, si dispone solamente di dati relativi a tre stazioni su sette in totale. Per il CLINO 1961-1990 le stazioni con dati sono quattro e, per due di queste, si osservano tendenze ad un aumento della temperatura. Il netto aumento delle temperature avviene durante il CLINO 1991-2020 quando, per tutte le cinque stazioni di cui si dispongono dati, si registrano tendenze positive statisticamente significative. I dati del più recente trentennio confermano questa tendenza e, per questo ultimo periodo, aumenta anche il livello di significatività.

Conclusioni

La temperatura sta aumentando anche in questi ambienti dal clima polare e questo sta avvenendo a partire dagli anni ’80 del 1900. La temperatura vicino alla superficie terrestre aumenta e con essa sembra anche aumentare la quota dello zero termico in aria libera.

Ma come sarà il paesaggio attorno ai nostri sette osservatori alla fine di questo secolo? Il clima sarà più mite, molti ghiacciai saranno estinti e al loro posto ci saranno versanti rocciosi e nude pietraie. Con l’aumento delle temperature i processi di degradazione del permafrost tuttora in corso procederanno ancora più velocemente, l’ambiente da glaciale si trasformerà in periglaciale, aumenteranno i processi di instabilità naturale (genericamente conosciuti come frane), la disponibilità di acqua sarà inferiore a quella attuale. A quote più basse si assisterà ad uno spostamento verso l’alto di molti ecosistemi alpini e con essi la fauna che li abita. La competizione tra le specie sarà maggiore a causa del minore spazio a disposizione, alcune di queste specie si estingueranno. Forse il turismo estivo aumenterà, stimolato a frequentare l’alta montagna per sfuggire dal gran caldo delle pianure: una problematica in più, non facile da gestire.

Ma i nostri osservatori di alta quota saranno ancora li, per raccogliere dati e per produrre nuova conoscenza, con la speranza che questa venga utilizzata meglio di come ora noi e le classi politiche la stiamo utilizzando.

< – >

IMPORTANTE

Per ulteriori dettagli sulla reportistica di questa categoria di articoli consultare la pagina “Introduzione“.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia di MeteoSvizzera e il Department Climate-Impact-Research Geosphere, HISTALP Management, Austria, per la messa a disposizione in rete ed in forma gratuita dei metadati e dei dati meteorologici attraverso i loro portali pubblici.

Immagine in evidenza: Vista panoramica al Gornergrat, ripresa il 26/11/2023 alle ore 12:00. Sulla sinistra, il ghiacciaio del Gorner. In primo piano, al centro, l’arrivo della ferrovia e, sulla destra, il Kulmhotel con le due torri-osservatorio. Sullo sfondo, l’inconfondibile piramide del Cervino, lato svizzero (fonte https://gornergrat.roundshot.com).